Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’histoire de l’aviation aux Bergeronnes est intimement liée à l’exploit de Charles Lindbergh qui réalise en 1927 la première traversée de l’Atlantique Nord en solo et sans escale, après 33 heures de vol. Cette aventure fait naître chez le québécois Rodolphe Pagé le désir de devenir pilote d’avion et c’est aux Bergeronnes qu’il trouvera son premier emploi dans ce métier.

L’année suivante, après un vol à l’air libre depuis New-York, Charles Lindberg se pose un soir d’avril sur les plaines d’Abraham enneigées. Il apporte des fioles de sérum et trois souris de laboratoire dans le but d’aider à sauver un ami aviateur souffrant de pneumonie et hospitalisé à l’hôpital Jeffrey Hall. Dans la foule ce soir-là, un petit garçon de cinq ans, Gilles Simard, décide de sa future carrière et deviendra pilote aux Bergeronnes en 1945.

Avant même d’avoir complété son cours de pilotage, avec à peine 700 heures de vol, Rodophe Pagé ambitionne d'être le premier aviateur canadien-français à franchir l'Atlantique en avion. Mais il peine à trouver des commanditaires pour financier l’aventure. Ayant obtenu son brevet, il cherche en vain un emploi auprès des autorités fédérales et des compagnies d’aviation qui dénigrent les francophones.

Bénéficiant du soutien de quelques riches Montréalais francophones, dont Arthur Sauvé, alors ministre des Postes du Canada, il entreprend de construire son propre avion. Dans un local prêté par un entrepreneur de pompes funèbres, il travaille à ce que plusieurs considèrent comme son propre cercueil.

Commandité par le propriétaire de la pharmacie Montréal en échange de petites croix rouges peintes sur son fuselage, Rodolphe Pagé entreprend une tournée de 2500 km au Québec afin de faire connaître les avantages de l’aviation et de se trouver éventuellement un emploi. Les seuls instruments de bord de son avion, l’Émérillon, se résument à un indicateur de pression d’huile et un altimètre. Pour naviguer, il utilise une boussole de poche et une carte routière.

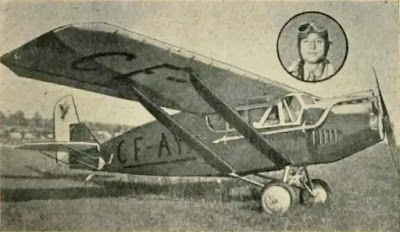

Carte postale souvenir distribuée pendant la tournée de Rodolphe Pagé à bord de son l'Émérillon

Après sa tournée, Pagé contacte quelques hommes d’affaires de la métropole pour les convaincre de financer la construction d’une usine où l’Émérillon pourrait être produit en série, mais ces discussions ne mènent nulle part. C’est alors qu’il reçoit un appel du curé Thibeault des Bergeronnes. En 1937, les routes sur la Côte-Nord sont dans un état sommaire. Le ravitaillement se fait principalement par goélettes pendant la saison de navigation d’avril à novembre. Il n’y a pas de transport d’urgence et c’est pourquoi le curé incite Pagé à venir s’installer avec son avion.

Une fois l’affaire conclue, le curé fait venir un tracteur sur une barge depuis Chicoutimi pour aménager une piste derrière le village. En novembre de la même année, un biplan Travel-Air BE 4000, acheté par le curé Thibeault grâce à la générosité de l'homme d'affaire et mécène Laurent Brisson. L'appareil, équipé du même moteur que l’avion de Lindbergh, peut accueillir deux passagers installés devant le poste de pilotage.

Le Travel-Air CF-ABI acheté par le curé Thibeault et piloté par Rodolphe Pagé, pouvait être monté sur roues, sur flotteurs et sur skis.

Où donc est passé l’Émérillon? Il a été détruit dans un incendie lorsqu’un mécanicien y travaillait. Si pour plusieurs le nom de l’appareil rappelait le faucon émerillon — qu'on peut voir encore aujourd’hui tournoyer au-dessus des Bergeronnes — Pagé avait plutôt baptisé son appareil du nom d’un des trois bateaux de Jacques Cartier. La mission première confiée à Pagé est le transport des blessés, des médicaments et du courrier.

En 1938, le curé Thibeault et le docteur Lacoursière des Escoumins inaugurent la Compagnie d'aviation Bergeronnes - Saguenay, un service d’aviation entre Bergeronnes, Saguenay, La Malbaie, Ste-Catherine, Sacré-Cœur, Tadoussac et Forestville.

Mais, dès l’année suivante, la deuxième Guerre Mondial éclate, entraînant la rareté du carburant et des pièces de rechange, ce qui force le service à interrompre ses activités. Du reste, Rodolphe Pagé s’est engagé comme volontaire dans l’armée canadienne et part en Ontario pour participer à la formation de pilotes. L’année d’après, il est à St-Hyacinthe où il largue environ 12 000 mannequins accrochés à des parachutes afin de les tester.

La Compagnie d’aviation Charlevoix-Saguenay, dont le curé Thibeault est président, reçoit ses lettres patentes en 1941. Tandis que Montréal se dote de son premier aéroport à Dorval, on songe à aménager l’aéroport dit de la mer sur le terrain de la Pointe-à-John.

Ce terrain a une histoire particulière;:

- il était l’endroit pressenti par Charles Pentland pour fonder un village à son propre nom lorsqu’il est venu ici établir un moulin à scie en 1847. Il arrive de Tadoussac en apportant sa propre chapelle, dédiée à Ste-Zoé. Il quitte peu de temps après l’incendie de son moulin.

- la pointe est riche de quatre autres sites archéologiques, témoignant d’une occupation par de peuples chasseurs il y a 3000 à 9500 ans avant aujourd'hui. En 1973, les archéologues récoltent des pièces directement à même le sol au bout de la piste.

Pendant la guerre, la piste est déserte à l’exception d’un jour de 1942 où deux Hawker Hurricane, affectés à la surveillance des eaux du St-Laurent, s’y posent en catastrophe. Leur mission et les causes de l’incident sont classées secret militaire.

Un des deux Hurricane de l'armée canadienne accidenté aux Bergeronnes. Courtoisie : Geneviève Ross-Larouche

Pendant ce temps, un certain Pagé tourne furtivement autour de l’avion du curé Thibeault. Il ne s’agit pas de Rodolphe, mais d’un des deux malfaiteurs de la région de Chicoutimi qui ont le projet de dérober l’appareil. Ils finiront plutôt par utiliser l’argent récupéré dans un coffre-fort pour acheter et se faire expédier de Montréal l’équipement pour monter leur propre avion, mais se feront coffrer à la livraison de la marchandise à Chicoutimi.

En 1943, notre Rodolphe Pagé est libéré de l’armée et inaugure le service de la Compagnie d'Aviation de Charlevoix-Saguenay par une envolée entre Les Bergeronnes et Chicoutimi avec comme voyageurs, les abbés Joseph Thibault et Edmond-Louis Demieux de Tadoussac. Il reprend la liaison Bergeronnes-Forestville-Rive-Sud, tout en contribuant à l’effort de guerre par le guet aérien au-dessus du fleuve. Lorsque le secret militaire sera levé, on apprendra que les sous-marins allemands ont remonté le fleuve jusqu’à Tadoussac. Le commandant d’un U-Boot a en effet affirmé avoir observé une soirée de danse à Tadoussac.

La guerre terminée, des occasions d’achat de matériel aérien se présentent. La compagnie fait l’acquisition d’un Bellanca Skyrocket, un biplan DH-82 Tiger Moth sans cabine, un biplan Stearman C3B ainsi que deux Avro Anson. Le curé Thibeault n’hésite pas à y investir le montant qu’il avait reçu pour l’achat d’un étalon pour son projet de ferme modèle. Les parois de la carlingue des Avro Anson sont en contre-plaqué afin de compenser le manque d’acier utilisé pendant la guerre.

Intérieur d’un Avro Anson transformé pour accueillir huit passagers. Courtoisie : Wal Nelowkin

Un second pilote, Charles-Edouard Fortin du Lac-Saint-Jean vint prêter main forte à Pagé. Puis un troisième pilote — celui qui avait vu Charles Lingberh à Québec — se joint au groupe. Le curé Thibeault a déniché un camp forestier aux Petites-Bergeronnes et le fait remonter près de la piste afin de pouvoir y loger les pilotes. Ce bâtiment existe toujours.

Mgr Labrie accepte de venir bénir les avions à condition que le curé Thibeault se consacre à d'autres moyens de faire gagner leur ciel aux Bergeronnais. Il renonce à la présidence de la compagnie et laisse la place à des hommes d’affaires. Mais des compagnies plus solides et mieux placées se sont approprié les principales routes commerciales vers les grandes villes. La licence octroyée par Ottawa interdit à la compagnie Charlevoix-Saguenay de faire du transport vers une destination déjà attribuée. Si un vol d’urgence la fait déroger à cette règle, la compagnie doit aussitôt envoyer un rapport justificatif à la commission du transport aérien.

Avec l’amélioration notable du système routier, l’entreprise devient déficitaire. À preuve, une publicité pour des excursions de pêche à la truite et au saumon paraît régulièrement dans l’Action Catholique.

Tout prend fin en 1947 avec l’incendie du hangar qui détruit un des bimoteurs Avro Anson. Mal assurée, la compagnie est acculée à la faillite et les pilotes s’envole vers d’autres cieux.

Deux tentatives de relance conservant Les Bergeronnes comme pivot de service échouent. D’abord, en 1948, celle de Pagé qui souhaite promouvoir un service aérien d’ambulance utilisant des pistes d’atterrissage improvisées à Saint-Paul du Nord et à Sacré-Cœur. Puis, en 1951, celle de la Compagnie Saguenay Airways, fondée par le pilote Louis Donat Lauzier, le maire des Bergeronnes Laurent Brisson et le docteur Antoine Gagnon. Dotée d’un capital de 100 000 $, la compagnie se dédie au transport par affrètement de personnes et de marchandises. Sans route assignée officiellement, le service sera de courte durée.

Avec cette-fois Forestville comme pivot de service, Les Bergeronnes sont incorporées comme escale dans deux autres projets. En 1949, les Bergeronnais réclament en vain une escale chez eux auprès de la Canadian Pacific Airline qui dessert maintenant Forestville deux fois par jour depuis Montréal et Québec. Puis, en 1953, alors que Forestville se dote d’une véritable piste, Forestville aviation limitée dépose un plan pour relier Québec, La Malbaie, Rivière-du-Loup et Bergeronnes, un projet qui n’aura pas de suite.

Enfin, en 1955, 18 ans après Les Bergeronnes, la ville de Québec se dote d’un aéroport. L’année suivante, Charlevoix Air Service y inaugure un service éphémère incluant Bergeronnes à raison de deux envolées par jour. Les deux petits appareils, d’une capacité de quatre passagers chacun, desservent également Baie-St-Paul, St-Irénée, Les Escoumins et Forestville.

Dans les années 1970, la piste n’est plus utilisée par des aviateurs amateurs. La piste sert également de terrain de pratique pour les jeunes qui apprennent à conduire et pour des courses de motoneiges.

Plus tard, vers 1994, Éric Maillet installe Les ailes du Nord qui offrent un service de transport

pour les touristes, chasseurs et ingénieurs forestiers. C’est une

entreprise exigeante et éphémère, durement affectée par les semaines

d’isolement suite à la destruction de ponts et de routes au moment du

déluge de 1996.

Le hangar de Pagé devient le hangar festif

|

Que sont-ils devenus?

- Gilles Simard va larguer le courrier de village en village le long de la Côte-Nord jusqu’à Blanc-Sablon avant de passer à l’emploi d’Air Rimouski qui devint Québecair en 1957.

- Chacun de leur côté, Rodolphe Pagé et Gilles Simard se rendent au 68e parallèle pour contribuer à l'établissement des postes de radar du réseau d’alerte avancé, la ligne DEW (Distant Early Warning).

- En 1968, Pagé et Thibeault volent ensemble à Chicoutimi.

- En 1975, Pagé reçoit l’ordre du Canada pour son apport exceptionnel à l'aviation notamment au Québec. Il décède l’année suivante.

Sources

- Blog bergeronnais bb par Robert Bouchard

- Rodolphe Pagé, pionnier de l'aviation au Québec par Raoul Lapointe

- BAnQ, collection de revues et de journaux